世界點錯了科技樹,而我們也許不該點科技樹 核雕藝術的啟示

在人類文明的發展進程中,“科技樹”這一概念常被用來比喻技術的演進路徑。我們習慣性地認為,科技應當朝著更高效、更強大、更自動化的方向生長。當我們回望那些被主流忽略的技藝,如核雕藝術,不禁深思:或許人類在追逐宏大科技的同時,點錯了某些分支,而核雕這樣的微末技藝,恰恰提醒我們科技樹的另一種可能。

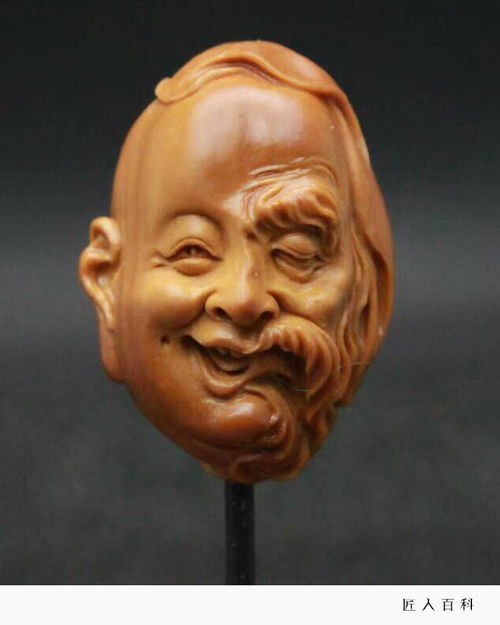

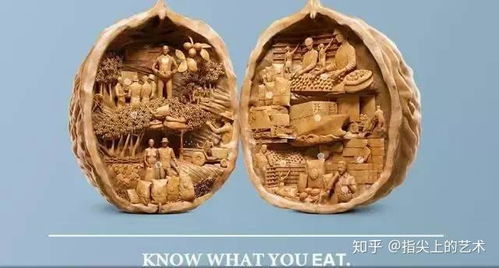

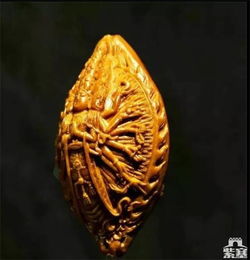

核雕,顧名思義,是在果核上雕刻的藝術。它源自中國,歷史悠久,可追溯至明清時期。匠人憑借一把刻刀,在方寸之間的桃核、橄欖核上,雕出山水、人物、花鳥,甚至復雜的連環故事。核雕不依賴電力,不產生污染,所需工具簡單,卻要求創作者具備極高的耐心、專注力與審美素養。每一件核雕作品都是獨一無二的,凝聚著手工藝者的生命體驗與時間投入。

對比當今主流科技發展,核雕藝術顯得格格不入。我們生活在人工智能、基因編輯、太空探索的時代,科技樹的主干似乎永遠指向“更快、更高、更強”。核雕代表的是一種“慢科技”:它不追求效率最大化,而強調人與物的深度互動;不崇尚規模復制,而珍視個體的創造力;不依賴外部能源,而回歸手與心的協作。這種科技路徑,在當代幾乎被遺忘。

核雕藝術的存在,恰恰是對“科技樹”單一導向的反思。它告訴我們,科技未必總是宏大的、顛覆性的;微小的、人文的技藝同樣是人類智慧的結晶。核雕的可持續性——材料取自自然廢棄果核,工具簡單可傳承,過程幾乎零碳排——與現代科技高能耗、高廢棄的模式形成鮮明對比。如果我們早早在科技樹上點了更多類似核雕的“分支”,人類或許會發展出更均衡、更尊重生態的文明形態。

更進一步說,核雕藝術揭示了“科技”的本質:它不僅是工具理性的產物,更是人文精神的載體。在核雕中,科技(雕刻技法)與藝術(審美表達)、哲學(道法自然)融為一體。這種整合提醒我們,科技樹不該只生長硬件與算法,還應滋養那些連接心靈與自然的技藝。遺憾的是,在效率至上的浪潮中,這類“軟科技”常被犧牲,導致文化多樣性流失與精神空虛。

當然,這并非全盤否定現代科技。核能與互聯網確實改善了生活,但問題在于平衡。如果我們只點“硬科技”樹而忽視“軟科技”,就像只建高樓而遺忘地基,文明將失去韌性。核雕這樣的傳統技藝,本可以是科技樹上的重要分支,教會我們謙卑、專注與可持續。

未來,我們或許該重新審視科技樹:不再盲目追求“點新科技”,而是多元培育,讓核雕般的微藝與超級計算機共存。通過教育、政策與文化倡導,我們可以修復那些被點錯的枝椏,讓科技真正服務于人的全面發展,而非異化為失控的增長。

核雕雖小,卻映照大道。在果核上雕刻的,不只是花紋,更是一種未被選擇的科技未來——那里,科技與人文共舞,進步與守衡相融。而我們,或許正該從這枚微核中,學會如何重新點染那棵屬于全人類的科技樹。

如若轉載,請注明出處:http://www.conzzx.com/product/209.html

更新時間:2025-11-12 08:45:56